原标题:春之祭:现代舞蹈女王皮娜·鲍什辞世十周年

作者: 杨悦

题记:Pina Bausch(皮娜·鲍什)是当代德国最著名的女舞蹈家。1940年7月27日出生于Solingen,2009年6月30日在Wuppertal去世。为纪念她的杰出贡献,Wuppertal 的舞蹈剧场以她的名字命名(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) 皮娜·鲍什的舞蹈剧场在今日已和美国后现代舞蹈(Postmodern dance)及日本舞踏并列为当代三大新舞蹈流派。

当代舞蹈女王皮娜·鲍什

当代舞蹈女王皮娜·鲍什

2019年德国各地纪念包豪斯(Bauhaus)艺术诞生100周年的各种活动层出不穷,内容形式丰富多彩。今年也是德国著名表现主义雕塑家威廉·莱姆布鲁克 (Wilhelm Lembruck) 辞世一百年,相比包豪斯百年华诞,这无疑是一出悲剧,笼罩着时代与战争的阴影。

风华正茂的雕塑家幸免于一战的惨烈炮火,却无法逃脱战争遗留下来的阴霾以及失恋与抑郁症所带来的苦痛,于1919年自戕而亡,年仅38岁。眼下杜伊斯堡莱姆布鲁克博物馆(Lembruck Museum Duisburg)正在举办“美:莱姆布鲁克与罗丹,现代艺术大师”大型展览,以兹纪念这座城市引以为傲的儿子和德国现代伟大的雕塑家。

德国现代舞之母

北威州的另一座城市伍珀塔尔也在缅怀自己的女儿,德国著名的现代舞之母、闻名遐迩的“舞蹈剧场”创始人与编舞家皮娜·鲍什(也译为“碧娜·鲍许”,Pina Bausch)。十年前的6月30日,在确诊肺癌仅五天后,这位享誉全球、深受观众喜爱的天才舞蹈家香消玉殒,享年69岁。

上世纪七十年代初,而立之年的皮娜·鲍什一手开创了一种全新的舞蹈艺术形式,即“Tanztheater”(“舞蹈剧场”),引来业界与观众的好奇与惊喜,喝彩声与质疑声此起彼伏,接纳与非议、欢呼与排斥不相上下,此时的人们还沉浸在古典芭蕾与传统舞蹈一成不变的模式中。

经过时间的洗礼,从1973年鲍什在伍珀塔尔推出第一部“舞蹈剧场”作品,直至1998年建院25周年纪念演出,以她的名字命名的“伍珀塔尔皮娜·鲍什舞蹈剧场”(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch)终于获得全球观众的热烈追捧,鲍什本人也被业界推上“世界舞蹈无冕女王”的宝座。

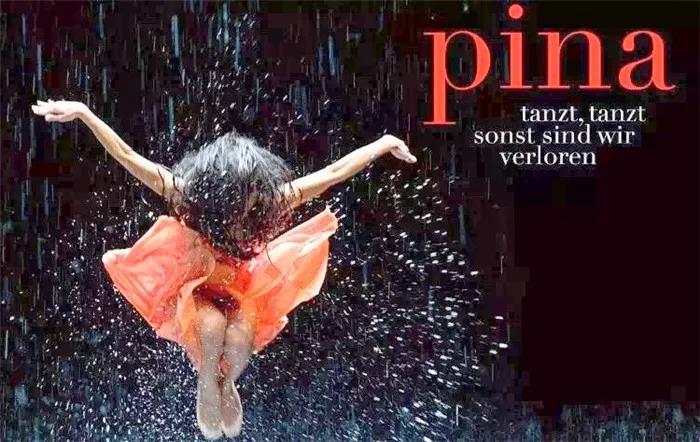

获奖电影《皮娜》海报。

获奖电影《皮娜》海报。

历经了整整四分之一世纪的岁月,冥思苦想,编舞排练,推陈出新,世界巡演,皮娜青丝染白发,颀长清癯,黑衫黑裤,烟不离手。她以每年推出一部新作的节奏,给世人留下了数目惊人、风格各异、内容丰饶的舞蹈作品,构筑起一个斑斓多姿、妙不可言的“皮娜的舞蹈世界”。

鲍什的最后一部舞蹈作品在她辞世前18天首演,不出意外地大获成功,此时的她,名满天下,风轻云淡,在经久不息的掌声与欢呼声中,作为舞团灵魂的她一如既往地与追随她多年的舞者们款款上台接受赞美与膜拜,此时此刻,死神已毫不留情地在掌声与鲜花中接近了她。

从餐馆老板之家飞出的凤凰

皮娜·鲍什是二战后成长起来的现代芭蕾舞者,于1940年7月27日出生在德国小城索林根(Solingen),从小便在父母的饭店里帮忙,见识到形形色色的人物与三教九流的行径,听闻各种稀奇古怪的言论。这些童年的记忆出现在她日后的作品中,那是浓缩与提炼过的市井烟火、人生百态,琐碎、真实、滑稽、反讽,让人哭笑不得、含笑带泪,引发情感上的共鸣,带来思索与回味。

鲍什是天生的舞者,拥有老天爷赏饭吃的姣好容貌与柔韧身段。小时候,她第一次来到一所芭蕾舞学校,老师让她随便做一个舞蹈动作,小皮娜“啪”地一下把脚轻而易举地抬到头顶,见多不怪的老师也惊呼道:“你真是一个蛇人啊。”

鲍什生命的前十四年在出生地索林根度过,父母忙着经营饭店,养家糊口,无暇顾及她,小皮娜宁可呆在芭蕾舞学校,以此消磨时光。超过十年的求学与成长岁月,皮娜则在鲁尔区的埃森度过,年仅14岁便师从埃森福克旺学校(Essener Folkwang-Hochschule)的创办者、当时标新立异、名噪一时的舞者、编舞家与舞蹈教育家库尔特·约斯(Kurt Jooss)。而她生命的后36年则固守在伍珀塔尔,创作了一件又一件呕心沥血的舞蹈作品,一次又一次的排练,一场又一场的演出,在世界舞台一冲云霄。

青年时代的皮娜·鲍什。图片来自网络。

在鲍什近70载的生命历程中,这三座位于德国西部北威州的城市占据了一个甲子的光阴,它们相距不足半小时车程。与那些为着某种缘由而离乡背井的漂泊者相比,皮娜可谓根植故土,栖息故园;这只幸福的自由鸟,情系翱翔,而舞蹈便是载着她飞向蓝天,越过高山的那一对翅膀。

一只落脚在伍珀塔尔的候鸟

皮娜·鲍什被称作“一只落脚在伍珀塔尔的候鸟”,每年她都会定期南飞北归,带着自己的舞蹈团队天南海北地奔赴世界各地巡演,往往长达两三个月的时光,远至亚洲的香港、台湾、印度、日本还有热带雨林、火山爆发后的地方等等。依她的说法,演出即是旅行,她之所以心安理得地偏居一隅,数十年不变地停泊在这座秀美的绿色之城,而没有定居在柏林、巴黎、纽约这样举世闻名的Metropolen(大都会),是因为接连不断的环球巡演填满了她对远方的渴望,遇见的异乡人,感受的异国风情,听闻的异国曲调,品尝的珍馐美味,给予她灵感与启迪,为她注入精神的食粮。

舞台之上,她演绎、抒发、呈现、释放;舞台之外,她采撷、吸纳、淬炼、清空。她的作品仿佛一首首无言的小诗,一幅幅展开的画卷,等候观众自己去解读和领悟。就像每个读者心中都有不同的哈姆雷特,每位观者眼中也有不同的皮娜·鲍什。

18岁的皮娜·鲍什以优异成绩从大学毕业,获得DAAD的奖学金,1959年远赴纽约学习美国现代舞,曾在纽约大都会歌剧院登台演出。三年后,恩师约斯将鲍什招至麾下,成为他创办的“福克旺芭蕾舞剧团”(Folkwang-Ballet)的重要一员,开始初试啼声的独舞者生涯,随着舞团首次踏上世界巡演之路,并登上萨尔茨堡艺术节的舞台。

名师出高徒,出挑的皮娜·鲍什于1969年顺理成章地成为约斯舞团的掌门人,并在埃森母校任教,直至1973年被邀至伍珀塔尔芭蕾舞剧院担任艺术总监与编舞者,从此开创了德国现代舞历史上的皮娜·鲍什时代。

在德国公众评选的近代500年历史中,最具影响力的前20位德国文化与艺术巨匠,皮娜·鲍什当之无愧地榜上有名,入选的女性仅两位,能够与皮娜比肩的,是德国古典音乐世界里的大师级人物、著名小提琴家穆特(Anne-Sophie Mutter)。

不同年纪的皮娜·鲍什。图片来自网络。

不同年纪的皮娜·鲍什。图片来自网络。

伍珀塔尔是一座迷人而让人忍不住亲近的城市,初到德国,拿着大学生优惠票游遍了鲁尔区,专门去乘坐有着百年历史的伍珀塔尔空中列车(Wuppertaler Schwebebahn),从车窗俯瞰山间的潺潺清流,乐不可支;有了孩子后,带去开放于1881年的伍珀塔尔动物园;在音乐厅(Historische Stadthalle)聆听齐默曼弹奏贝多芬;在美术馆(Von der Heydt Meseum)观看毕沙罗、马奈、保拉·贝克尔-莫德松特展和东西德邮票展;带父母在植物园漫步;在雕塑公园徜徉,每年一度的鲁尔钢琴节常在此举办;带孩子去伍珀塔尔大学参加州级钢琴比赛……这里还是恩格斯的故乡,其故居与中国政府赠送的恩格斯铜像,就矗立在鲍什剧团常驻演出的歌剧院对面。

这座有着起伏与蜿蜒山路的城市,总是吸引着我一次次奔赴它的怀抱,白天或夜晚,阳光或雨雾,都让人心旷神怡,流连忘返。它拥有如许之多的Highlights, 仿佛镶嵌在伍珀河上的一颗颗明珠,而在这河畔曼舞轻歌,直至终老的“舞蹈精灵”皮娜·鲍什,无疑是其中最耀眼最璀璨的一颗。

生命中的两个男人

鲍什生命中出现过两位重要的男人,三十岁时,她与德国舞台布景与服装设计罗尔夫·博尔泽克(Rolf Borzik)走到了一起,他们相识于埃森大学时代。在共同度过的十年光阴中,博尔泽克除了担任皮娜所有原创剧目的舞台与服装设计,还多方面支持皮娜舞蹈剧场的工作,提出自己的设想、质疑和修改意见。皮娜早期的舞蹈作品《七桩罪》(Die sieben Todsünden)、《蓝胡子》(Blaubart)、《穆勒咖啡馆》(Cafe Müller)和《咏叹调》(Arien)等,凝结着两位爱人加同道的如切如磋、如琢如磨,不幸的是,1980年博尔泽克被血癌夺去了年仅35岁的年轻生命。

博尔泽克过世半年后,鲍什按既定合同率舞团远赴南美洲巡演,在智利首都圣地亚哥,命运之神让皮娜不期而遇了陪伴她度过后半生的男人罗纳德·凯(Ronald Kay),这位智利诗人其时在智利大学任文学与美学教授。

上苍是眷顾皮娜的,新的爱情抚慰了她痛失爱人的灵魂,新的侣伴滋养了那颗细腻而善感的心。在爱人的怀抱里,皮娜疗伤止痛,休养生息,复活重生。一年后,他们的爱情结晶出世了,儿子从母姓,他们给他取名“罗尔夫”,以兹纪念博尔泽克。

从布莱希特的《七桩罪》到巴托克的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》,从马勒的艺术歌曲到斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《春之祭》,皮娜·鲍什信手拈来,重新解构诠释,或悠扬或铿锵的旋律,柔曼或孔武的舞姿,致敬经典,留下传奇。

皮娜·鲍什作品《春之祭》剧照。图片来自网络。

皮娜·鲍什作品《春之祭》剧照。图片来自网络。

《满月》(Vollmond 首演于2006年)里那酣畅淋漓的大雨,倾盆而下,浇湿了在场观众的心。一位柔弱而执拗的女子,一次次倔强地从雨中冲出,狂奔到前台,试图寻找心中的梦想、爱人抑或幸福,却一次次被彪形大汉双手擒回,踢倒在地,大雨无情地冲刷下来,鞭打着她的身躯,蹂躏着她的魂灵。女子一次次反抗、逃逸,一次次被捉回、推倒,那是命运之手还是欲望之网?渐渐地,她从最初的奋勇无畏,变得精疲力竭,匍匐在水中,随命运之波而沉沦,最终大汉扔下她,扬长而去,此时此刻的她,已然奄奄一息,再也无力站起,任凭大雨哗哗哗地倾泻而下……

时至今日,无人再追究皮娜·鲍什的舞蹈作品是否是舞蹈本身,抑或异化为哑剧、独白、轻喜剧甚或闹剧。在鲍什跨越36年的作品中,不同的素材主题、背景音乐、文化符号、独白对话与舞蹈动作,变幻莫测地出现在舞台上,人性的良善与邪恶,人生的美好与丑陋,被剥茧抽丝地展现出来;人与人之间的隔阂与争斗,男女之间的猜忌与伤害,被不动声色地一一呈现,生命的悲哀与苍凉弥漫在整个舞台……

而皮娜·鲍什仿佛是人生舞台的旁观者,在动静之间描绘出“微尘众”对禁锢与压抑的反叛与抗争,对温柔与爱的渴望与呐喊,任由观者独自去感受、体悟、品味和评说,而她自己,已然完结了此生的使命,抽身离去,那么仓促,那么轻快。

皮娜去世后民众在Wuppertaler Schauspielhaus(演员之家)悼念她

皮娜去世后民众在Wuppertaler Schauspielhaus(演员之家)悼念她

2019年6月30日于皮娜·鲍什十周年忌日

本文作者散文集《悦读德国》已经上市,中国当当网可以购买。专家推荐:“用文字诠释德意志的精神底色,以切身经历漫谈日耳曼尼亚的市井烟火。”

本文作者散文集《悦读德国》已经上市,中国当当网可以购买。专家推荐:“用文字诠释德意志的精神底色,以切身经历漫谈日耳曼尼亚的市井烟火。”

我看Pina

朴康平

认识这个名字

知道Pina Bausch这个名字,大概已经有十多年了。那时候,这名字前头还没有“德国文化出口头一份儿”这么耀眼而响亮的定语;那时候,Pina的舞蹈团还是以基本每年推出一部新作品的节奏,在老家Wuppertal和世界各地按部就班地巡回演出,以独有的沉稳和惊艳,在默默赢得五洲四海之间越来越多的知音;而最重要的是,那时候Pina还活在我们中间。

Pina Bausch(碧娜·鲍许)是当代德国最著名的女舞蹈家之一,1940年7月27日出生于Solingen,2009年6月30日在Wuppertal去世。为纪念她的杰出贡献,Wuppertal 的舞蹈剧场以她的名字命名(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) 碧娜·鲍许的舞蹈剧场在今日已和美国后现代舞蹈(Postmodern dance)及日本舞踏并列为当代三大新舞蹈流派

记得那是朋友介绍,在一个秋冬交替的傍晚,我们一起走进了Wuppertal的剧场。不只是因为它就坐落在我们鲁尔区边儿上,近水楼台;还因为听说Pina当年就在我们埃森的舞蹈学校上学,毕业后还有过一段儿领导校舞蹈团的经历,那会儿的感觉里只是一份儿亲切,想看看家门口的土地上开出的是怎样的艺术奇花。

那天看的是《Viktor》,我结识的第一部Pina作品。坐在座位上等开演的时候,就见布置舞台的工作人员,一个劲儿地往上头铺撒黄土,以前从没见过还有这么布场的,觉得挺新鲜。而真正新鲜的或者说是震惊的,是后来那整整一个晚上的演出。一句话:以前还真的没见过这样的东西!开始时并不以为然的那个“由Pina发明的‘舞蹈剧场‘”(Tanztheater),从一个只是平淡的指代地理位置的概念,提炼升华出了它蕴含着的艺术哲理,变成了让人荡气回肠的鼓动和警醒。经过一开始短暂的“适应过程”之后,沉醉的意念便慢慢苏醒。演员们每每不同凡响的高超舞姿,还有穿插其间的简练精致的对白,活生生的生活铺展在活生生的舞台。

那些看似没有关联的细节,穿针走线,被扎扎实实地编织成一件厚实的衣裳,不由分说地套在你身上。尽管舞台上常有一次次来来回回的重复,直有不深入你的骨髓不罢休的坚韧,新的场景变换之后,你还是觉得好像一切没来得及细细品味……不过,它造就的总体感觉,就是套给你的那件衣裳,能让你总有一种紧裹着的说不出的怦然温暖。

她就坐在我身后那排……

认识了Pina这个名字之后的年月,果真大大不同于这之前。大导演Wim Wenders,本来对舞蹈不是很感兴趣,一个偶然的机会接触了Pina的舞蹈剧场,从此便深深不可自拔,和Pina结成了好朋友,一直在互相推敲怎么把这些珍品搬上银幕,直到在Pina身后才完成了大型立体艺术纪录片《Pina》,轰动了柏林电影节,赢得了奥斯卡最佳纪录片奖的提名;西班牙著名导演Petro Almodòvar早就是Pina的忠实粉丝,只有自己欣赏还不过瘾,在构想作品时水乳交融把Pina名作《穆勒咖啡馆》(Cafè Müller)的片段直接放到影片《对她说》的开场,并有幸请到Pina本人友情出演,在摄影机前舞出她那不尽的内心挣扎,再现当年风采;法国摄影师Guy Dalahaye,1980年就开始跟踪Pina的所有剧目,拍出无数精彩剧照印成画册,带着它们到处巡展。记得就是他说过一句“名言”:看Pina的作品,会改变你整个人生的态度。而不记得是谁说的了:人这一辈子,最起码应该有一次看Pina的经历……

Pina本人演出《穆勒咖啡馆》

Pina本人演出《穆勒咖啡馆》

法国摄影师Guy Delahaye拍的剧照。

法国摄影师Guy Delahaye拍的剧照。

Pina的剧目基本都在Wuppertal首演,然后就去周游世界。这样,在德国老根据地的演出场次相对有限,放票的日子一般是演出前的两个月,而常常是很快就会被一抢而光。我们总是尽量盯着他们演出的档期,争取能把票抢到手,这样就起码能先有两个月等待的激动,然后是整整一个晚上高潮叠起的全身心的享受。

Pina本人每场不落,总要亲自到场,坐在不定哪个角落悄悄观赏自己的作品,最后,与演员们一起登场谢幕,接受观众们雷动得长久不息的掌声。有一次看戏,无意发现她竟就坐在我身后那一排,手里拿着纸笔,观赏的同时还认真地做着笔记,估计都是一些如何继续完美作品的设想。那个晚上,我实在是把不住自己的目光了,一会儿台上一会儿身后的,的确看出了不少新的层次。

“一个现实的乐观主义者”

两个男人走到台前,人手一个去了盖儿的空塑料饮料瓶,然后竭尽全力,很有节奏地在空中舞动。沉寂的场子里,便传出了瓶子口儿发出的一阵阵闷闷的嗡嗡声……一会儿,另一个男人猛挥着手里的树棍上场,树棍穿过空气而发出的鸣响,略微有些粗暴,但正好合上了瓶口儿传出的节拍……周围的一切都是那么安静,观众的内心便渐渐起伏,让这舞动的韵律搅起了不平的波澜。真的,这之前有谁曾留意过、倾听过这些平常的物件会默默发出的声响?这时候,又有谁能真的说清,这些声响到底来自哪里?是舞台上运动着的那一份儿简洁,还是你心里早已纠结了很久、经过一次次压抑而马上就要迸发的山洪?这是《Vollmond》(满月)的开场。

这会儿,坐在桌前试着记录欣赏Pina的观感,觉得眼前全都是这么多年攒下来的重重叠叠的意象,鲜亮,震惊,一个接一个,把脑子挤得满满的。那么丰盛的千头万绪,来回激荡,一时真找不到下笔的切口。猛然间,似乎不着边际地冒出八个当年烂熟于心的汉字“源于生活,高于生活”,看着实在不合时宜,可真还感到有一种甩不开的贴切。

Pina的作品,从某种意义上说,是她麾下整个舞蹈团集体智慧的结晶。常常是Pina把她捕捉到的灵感先直说给大家,然后诱引每一个演员各抒己见,群策群力,循着各自生活的足迹,铺出一张接应灵感的床榻,接着继续反复切磋,以期找到最佳的肢体语言和表现细节,最终拼搭出处处闪光的满台珍宝。

源自生活的所有切身体验,由Pina高屋建瓴,用她的睿智和犀利,用她独一无二的舞蹈语汇,提纯出更高一层的感觉的真实。这时候再还原到舞台上的那些“片断”,看似一如日常生活本身那样琐碎,却由于加进了思维的精髓便有了极强的感染力和穿透力。这里不能不说到Pina的“残忍”,她不满足于描画歌舞升平,她要透过日常生活表面温馨的帷幕,一层一层剥茧抽丝,挖出那些令人震撼的内核,一点儿不手软不留情,于是,翩翩的舞姿里内心的挣扎是那么露骨,一再的追求是那么艰难,相互理解的俏皮总会遇到不理解的蛮横阻拦,周而复始螺旋行进着的永远是人性里的那份坚韧和执着……

看Pina,与其说是在剧场看戏,不如说是在看一个你还不曾认识的自己,看一个你还没有认真自觉领会和体味过的人生。所以,每次走出剧场后的亢奋,总是一种难得的前所未有的清醒。刚才在舞台上看到的那些绿色的山丘,刚烈的巨岩,飞舞的柔纱,那铺天盖地的大水,那滚热的黄土……都有了冲动的灵性,即便你走进的是满台一望无际的康乃馨(《Nelken》),任你怎样在花海里自由自在地徜徉追逐,到底还是逃不过劈头那句礼貌而严正的苛刻:“请出示一下您的身份证。”……

Pina说过:我是一个现实的乐观主义者(Ich bin ein realistischer Optimist)。这也许正是理解她和她的作品的一个很简明的切入点。只要把“现实”和“乐观”一左一右地放在两只手上来回掂量,你马上就能心领神会,这中间的千山万水有着多少说不尽的起伏。

Pina最后的作品和我们家的“后浪”

Pina离开我们已经五年多了。借着去年舞蹈团建团四十周年纪念活动(“Pina40”)良机,我们又连着欣赏了不少曾经错过的她的许多剧目,特别是她生前的最后两部作品。“Sweet Mambo”(2008,甜甜的曼波),这剧名很容易让人产生错觉:Pina的后期作品果真改换了风格、一切都苦尽甘来了吗?转念一想,只要是认识Pina,就会马上知道这是错觉,而且还会马上为能产生这样的错觉感到脸红。

《甜甜的曼波》剧照

《甜甜的曼波》剧照

一开场,当女演员端着一个手钵微笑着缓步登台,和另一个男演员玩儿起了解说调情的游戏,你就会立刻释然一笑:Pina还是Pina!Pina就是Pina!尽管中间穿插了不少带有喜剧成分的俏皮,全剧的构架还是一如既往的Pina风格,以高度的清醒洞察人生剖析人生,不惜笔墨不怯冷酷。有一个片断至今都还一直在我眼前震颤:当一个呼唤的声音在前台左侧响起时,循声而去的女演员,却一次一次被两名男子粗暴地拖回原地,一次又一次,直至这粗暴的拦截自动消失,女演员自己却也已经因为精疲力尽而无法前行!

2009年的《…Como el musguido en la piedra, ay si, si, si…》是Pina献给智利人民的对智利历史和现实的独特回答。不怕对那个遥远国度没有多少深刻的研究,这丝毫不影响欣赏Pina时的“亲近”:任何樊篱都是人性的死敌,你看那个被皮绳束缚的姑娘在锲而不舍地痛苦挣扎,实实地在舞台上刻划着追求的渴望;干涸的土地盼望着雨露

的浇灌,那个身背绿树的红衣少女,游走之间播种着顽强的希冀……写实,让你惊心动魄;写意,让你思绪飘飞,Pina的手里永远都有神来之笔。

演员谢幕

演员谢幕

看Pina的这部封山之作是带着儿子和他的女朋友一起去看的,内心里想着一定要给他们“补一补”这堂重要的德国文化课,同时又真怕年轻人有完全不同于我们的欣赏习惯,惴惴地担心他们能不能接受。演出过程中我悄悄发现,俩人的身体都由直立变得慢慢前倾,看得特别入神。散场之后,他们掩饰不住喜爱的心情,“抱怨”近三小时的演出竟在不觉之中一晃而过。再来我们这儿的时候,翻看Pina的画册,上网去听Pina的访谈,大有进一步钻研和继续欣赏的兴致。我真的感到特别欣慰,下一步就该把柜子里的光盘找出来,好好在家里策划几个“Pina之夜”了。

-218x150.png)