原标题:以色列的前世今生和内外忧患

作者:扬之

叙利亚内战爆发后,国际舆论的聚焦点均投向这个中东新热点,巴以冲突似乎离开了人们的视线,但它犹如暂时沉睡的火山,随时都有重新喷发的可能。

最近,以色列和哈马斯控制的加沙地带又传来交火的消息,双方均有死伤。有关这次“三日战争”的背景众说纷纭,如以军的别动队深入加沙地带行动、1500万美金现金运输等等。

巴以每次交火都有具体的原因,西方对中东局势的报读也可谓“事无巨细”。但本文的重点则是媒体关注不多的方面:与以色列有关的另一些真相。

耶城,耶城

据说,被称为“充血公牛”(Bloody Bull)的英国埃及远征军统帅艾伦比(Edmund Allenby)是步行走完前往耶路撒冷的最后一段路的。此前,他麾下的英国军队把圣城围成了铁桶,城内的奥斯曼军队最终弃城投降,使这座拥有诸多神圣史迹的古城免于战火。

屈指数来,圣城的“解放”(1917年12月9日)距今已百年有余。

英澳联军的进驻,结束了穆斯林对耶路撒冷长达1200年的统治,同时也开启了有关耶路撒冷地位的持久争执。耶路撒冷之所以被称为“圣城”,因为它对犹太教、基督徒和穆斯林都具有神圣的意义。

公元前1000年,犹太王大卫(David)宣布该城为其帝国的首都,其子所罗门(Solomon)在此修建了第一座圣殿。四百年后,巴比伦的迦勒底帝国君王尼布甲尼撤二世(Nebuchadnezzar II)占领圣城,摧毁圣殿,流放犹太人。

公元前538年,“巴比伦之囚”70年后,波斯帝国创始人居鲁士二世(Schah Kyros II)允许犹太人返城,并重修圣殿。

公元后70年,后来成为罗马皇帝的提图斯(Titus)攻破耶路撒冷,终结了历时四年的犹太人起义(“犹太战役”),第二座圣殿被毁,如今的“哭墙”就是这座圣殿的最后残垣。

基督徒视耶路撒冷为圣城,因为耶稣在此受难、安葬及升天。跟耶稣有关,也就沾上了圣迹。耶路撒冷老城里那座教堂之所以被称为“圣墓教堂” (Sanctum Sepulchrum),因为它的坐落处据说就是当年耶稣被钉上十字架和下葬的地方。

圣墓教堂

圣墓教堂

穆斯林视耶路撒冷为圣城,因为按照《古兰经》的记载,他们的先知默罕默德曾骑着神兽布拉克(Buraq),一夜之间往返于麦加和耶路撒冷,然后从圣殿山的峭壁腾云升天(“夜行登霄”)。所以,开始穆斯林叩拜的时候也面向耶路撒冷,直到公元624年,也就是古兰经启示十四年后,才改成面向麦加禁寺内的卡巴天房(Kaaba)。

以色列政府认定,耶路撒冷三千年以来一直是犹太人的首都,七十年以来是以色列的首都,因而,美国总统川普将使馆迁往耶路撒冷的决定只是承认了这一历史事实而已。可耶路撒冷真的是犹太人的千年古都吗?

根据史料,耶路撒冷处在伊斯兰的统治下似乎更长。圣城在全球犹太人心目中的意义更多是一个精神凝聚点,是一个具有象征意义的幻境和有朝一日能返回故园的念想。犹太人每年过“逾越节”(Passover)时的那句话“来年耶路撒冷见”就是最好的明证。

“圣城”与“首都”

现实中的“圣城”在数百年的历史中其实并非都城,而是座小城镇。艾伦比徒步入城那会儿(1917),耶路撒冷的人口只有五万左右。是英国人在1920年把耶路撒冷定为管理中心后,才有了某种首都的地位。

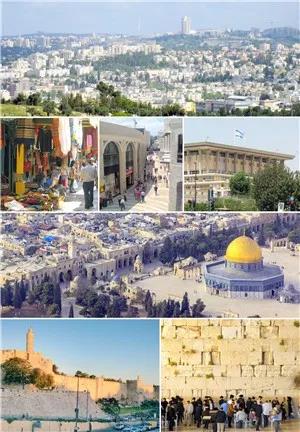

耶路撒冷城圖片集錦。從左上開始:耶路撒冷天際線、玛米拉、舊城與圆顶清真寺、舊城的露天市場、以色列國會、西墙、大卫塔和舊城的城牆上開始:耶路撒冷天際線、玛米拉、舊城與圆顶清真寺、舊城的露天市場、以色列國會、西墙、大卫塔和舊城的城牆

所以,对大部分二战前来到巴勒斯坦的犹太移民来说,耶路撒冷并非他们的首选之地。他们最关注的是有可耕土地和宜居住生活的地方,这也是当时以色列的建国基础。

当年首批开拓者们甚至都不屑前往城市,就连复国主义创始人赫兹尔(Theodor Herzl)1898年看过耶路撒冷后都写道:“啊,耶路撒冷,想到你,我并无惬意之感。”他本人更愿意在海法的迦密山(Mount Carmel)建都。

开国总理本-古里安(David Ben-Gurion)1906年移民至巴勒斯坦后,过了三年才去耶路撒冷。他在建国前梦想着在内盖夫沙漠中的Kurnub村建设未来的首都。

根据1947年联合国的“巴勒斯坦分治计划”,耶路撒冷成为“独立个体”(Corpus separatum),由联合国来管理。该计划遭到阿拉伯国家的一致拒绝。在后来的以色列独立战争中,圣城很久一直处于分割状态:以色列占据西区,阿拉伯国家约旦则拥有包括老城在内的东区。犹太居民遭到阿拉伯人的驱赶,也不允许去哭墙。

1967年的“六日战争”中,以色列占领了圣城东部。在被禁止了二十年后,犹太人终于可以重新去哭墙祈祷了。1980年,以色列国会(Knesset)通过所谓的“耶路撒冷法”,宣布包括东耶路撒冷在内的“完整和统一”的圣城为以色列的首都。

联合国安理会在随后通过的第478号决议中宣布,以色列对圣城东部的实际吞并“无效”,耶路撒冷的地位最终要通过以色列和巴勒斯坦当局的和平谈判方能确定。1988年,约旦形式上放弃对东耶路撒冷的领土要求,不久后,巴解组织(PLO)宣布成立巴勒斯坦国,耶路撒冷为首都。但这只是一个象征性举措,未产生任何现实影响。

一方面以色列视整个圣城为自己的首都,另一方面巴勒斯坦则坚持圣城东部是自己未来国家的首都。巴以若要达成和平协议,就必须在双方完全对立的利益之间找到一个折中方案。

如果巴方也要求把整个圣城作为自己的首都,谈判难度会比较大。从情理上说,目前在这个问题上需要做更多让步的是以方。道理很简单:1)东部你本来就是靠武力硬占的,不合情理;2)你的做法也不符合联合国当时的计划,也就是说,违反了国际法。反过来说,巴方如果坚持要以方做出更多的让步,就必须首先宣布放弃消灭以色列这一政治目标。这样,两国并存的解决方案方或许才有实现的可能。

阿拉伯阵营的观点是,占圣城35%的穆斯林居民中,绝大部分拒绝承认以色列的占领。根据以色列1952年颁布的入境法,这些祖祖辈辈生活在这里的巴勒斯坦人只能拥有所谓的“居住权”。惟有凭手中这张“耶路撒冷身份卡”,才可以在以色列工作和生活,但无权参加议会大选。他们中只有少数拥有一本真正的护照,绝大多数使用的是“通行证文件”(Laissez-Passer-Dokument)。

每两年还要去以色列内政部门重新加延或换新这两个证件,不然就注销居住许可。另外,东耶路撒冷的巴勒斯坦人还必须证明自己有工作,有能力支付电费和“城市税”(Arona)。两份文件缺一不可,不然就得被传唤至法庭。

另外,在东耶路撒冷生活少于七年的人,自动放弃居住权,并失去“身份卡”和“旅行文件”。这意味着,这些人将不再是百分之百的国民。人家是“身在异乡为异客”,这些巴勒斯坦人却是“身在家乡为异客”。

根据联合国“被占领区人道事务协调当局(OCHA)”提供的数据,1967年以来已有一万四千耶路撒冷的巴勒斯坦人丢掉了长期居住权。他们的犹太邻居就容易许多:在以占的圣城东部,约有二十多万以色列人生活在那些不符合国际法的犹太居民点内。以色列政府资助建设这些居民点,也支持这些犹太人购买阿拉伯人的房产,目的是为了改变东耶路撒冷的人口结构,朝有利于以色列的方向发展,造成既成事实。

“对外团结”与“内部分化”

建国七十年的以色列,军事上应该说比以往任何时候都强大。无论是阿拉伯国家,还是伊朗,目前都没有能力危及到它的生存。德黑兰虽然嚷嚷要消灭以色列,但它知道自己还不是这个犹太国家的对手。

然而,从外部撼动以色列固然暂无可能,可它的内部却存在一个比伊朗威胁更大的威胁:一个日趋分化的社会。这里,各阶层各奔自己的目标,而政府对此却一筹莫展。由于外界更关注以色列承受的外部压力,因此很难窥到以色列国内的真实情况。

戴维·本·古里安的愿景是让以色列成为一座“大熔炉”。他在1948年5月14日宣布立国时,对什么才是“新犹太人”(der neue Jude)有着明确的设想:他应该是一个世俗(非宗教)的、通过体力劳动建设自己国家的社会主义先锋。但这个设想与那些从五湖四海聚集到以色列这片“应许之地”的犹太人搭不上界。

来自欧洲的犹太人是这个新国度的规划者和治理者,他们中的精英们为这个崭新的犹太国奠定了一种类似企业文化的精神。凭着这种精神,以色列如今已发展成名列前茅的高科技国家。

那些来自欧洲之外地区(摩洛哥、伊拉克、也门和波斯等地)的被称为“米兹拉希犹太人”(Mizrahi)则被大卡车带到边远地区落户,譬如南部的内盖夫大沙漠(Negev)。这些地区至今仍处于相对落后的状态中,但人数上却占以色列总人口的一半左右。

在以色列的历史和文化中,他们的贡献基本被忽略不计,既鲜有人知道,亦很少被问津。他们中虽然也产生过企业家,甚至还有人当过政府部长,但尚无人登上总理的宝座。

以色列的对外“招牌”依然还是欧洲犹太人在共产主义和复国主义思想的双重影响下建立起来的、带有某种乌托邦性质的的社区模式:“基布兹”(Kibbutzim)——类似中国当年的“人民公社”和“合作社”。政府为每位非法滞留在约旦河西岸的欧洲裔犹太人所投的钱,却要多于米兹拉希犹太人三倍以上。

外界都知道,以色列除了卓有成效的国家建设之外,还有驱赶巴勒斯坦人的不光彩历史。但很少有了解,以色列国内那些米兹拉希犹太人受到的不公正待遇。

生活在类似特拉维夫和海法这类经济中心的世俗犹太人思想比较开放,与落后地区民众以及原教旨主义者有着很大的区别。如今,极端保守的宗教人士不仅主宰着以色列的信仰领域,政治上的影响力也愈来愈大。

譬如,他们要求在安息日(Schabbat)停止所有的公共生活,即便是那些世俗化了的地区也不例外。如今,每逢宗教节日,全国的公交车和铁路均一律停止运营。极端宗教家庭的出生率颇高,很快将占全国三分之一的人口。

除他们之外,人口增长快速的还有阿拉伯-巴勒斯坦人。政府以前虽然曾加大融合力度,但这部分以色列人仍被犹太人视为“异类族群”。 政治的民族主义化和宗教化趋势也加剧了这种社会的内部分离倾向。

根据联合执政的利库德党(Likud)和“犹太家园党”(HaBajit haJehudi)今年提出的一个法案,将允许“纯犹太”社区的存在。这类政治主张在以前会被划为极端和边缘的范畴,如今却成了议会中讨论的热门话题。

这些政治主张只会疏远那些生活在经济中心城市的比较开明的民众与阿拉伯裔以色列人之间的关系。在以色列,每个社会阵营几乎都拥有自己的政治党派,本届内塔尼亚胡内阁中,就有六个党派联合执政。

以色列已进入“从心所欲不逾矩”的年龄了,但人们对何谓“新犹太人”依然语焉不详。由于缺乏统一的认同感,所以,以色列国内真正关心解决巴勒斯坦问题的人并不多。

从军事角度看,以色列已成功控制住巴勒斯坦人,但这种长期占领别人土地的状态不仅对民主体制有害,还会造成另一个层面的分化:受自由主义影响的犹太裔美国人越来越疏远以色列。以色列政府对此一方面无所作为,同时又指责犹太裔美国人的批评是自我仇视。这种做法非常短视,因为美国毕竟还是以色列最重要的盟国。

有道是,外敌当前,内部团结。正是这一次次的生存危机和外部干扰(包括这次的伊核危机),才把以色列的内部分化掩盖和延缓下来。这也是内塔尼亚胡数年来大力渲染伊朗威胁的真正原因。问题是,如果有一天他不在位了,留下的以色列除了是个军事强国外,或许也是个分裂的社会。

“受害者”与“施害者”

作为法国大革命的一个成果,欧洲的犹太人从1791年起开始享有公民权力。这一进步状况在整个十九世纪和二十世纪初得到逐步的完善。

当年拿破仑把犹太人从所谓的“隔离区”(Ghetto)中解放出来,结果是,他们一方面的确有了融合进基督社会中的机会,另一方面却又必须直接面对基督徒出于宗教原因对他们的排斥。隔离时,两者矛盾对立并不突出;融合时,格格不入才变得明显起来。

1879年,普鲁士历史学家和政论家冯·特莱奇科(Heinrich Gotthardt von Treitschk)发表的那句“犹太人是我们的不幸”(Die Juden sind unser Unglück)在欧洲引发了一波排犹高潮:1895年,反犹主义者吕格(Karl Lueger)以绝对多数当选为维也纳市长;此前一年(1894),就职于法军总参谋部的军官德雷福斯(Alfred Dreyfus )因其犹太人身份而以“叛国罪” 被判终身流放,史称“德雷福斯事件”。虽然他数年后被平反昭雪,但在当时的整个庭审过程中,法国保守的教会人士和保皇派势力发起了前所未有的反犹攻势,质疑犹太人享有普通公民权力这一共和原则。

德雷福斯事件”中出现的反犹主义漫画

德雷福斯事件”中出现的反犹主义漫画

正是在这样的大背景下,追求犹太复国的锡安主义(Zionism)才应运而生,目的是建立一个属于犹太人自己的国家。开始,欧洲的许多犹太人,特别是相对富裕和有文化的阶层,并未真正热衷于这项事业,但后来纳粹的灭绝政策给他们带来了难以想象的严重结果。他们做梦都未想到,偏偏在德国——这个此前曾向遭到迫害的中东欧犹太人慷慨施以援手和在文化上与自己紧密相连的国度里,会做出了如此惨无人道的事情来。

有人说现在的以色列就是当年的纳粹德国,指的是以色列人对巴勒斯坦人的驱逐、镇压、迫害和打击。了解犹太历史的人,应该理解以色列人为何如此团结,那是因为他的生存始终受到周围的威胁。同时,根据上一段落中描述的那些状况,我们也有理由担心,这种迫于外部压力和侵害的环境一旦消失,以色列国内自身的矛盾也许会迅速凸显起来。

不错,以色列立国第二天即遭到阿拉伯人的围剿。因此,以色列人对阿拉伯人缺乏信任是可以理解的。但是,当自己已经强大到无人可敌的时候(如今的以色列基本如此),也应该给别人留条活路。以色列的侍强霸道和美国人的一味袒护,或许正是西方社会内“反犹思潮”重新泛滥的一个主要原因。

需要指出的是,反对或质疑以色列政府的政策,反对以色列人违反国际法强占巴勒斯坦人的土地,不等于反犹。我们可以反对“反犹主义”,但不能因此而失去批评以色列政策的权力。可实际情况却是两者经常被混为一谈:谁批评以色列,谁就很容易被扣上反犹这顶帽子。

还有,犹太人历史上的不幸遭遇,并不是“天下曾负我,我亦负天下”的理由。按理说,自己反复遭受厄运打击的人更应该理解别人的相同苦楚,更不该自己去对他人施加同样的危害。

可惜,旧的不幸正在被新的不幸取代,原先的受害者现在似乎已成为施害者。犹太人应该知道,以往本民族受过的冤屈和付出的牺牲不能成为自己蔑视国际法的“永久免罪符”。 以色列有生存权,巴勒斯坦人同样享有这个权力。任何以各种借口阻止巴勒斯坦人享有这一权力的言行,都是产生新的暴力和不公平的温床和助推器。

笔者结语

三年前去世的德国作家格拉斯(Günter Grass)曾因一长一短两部作品闻名于世:长作品是小说,叫《铁皮鼓》(Die Blechtrommel),它给格拉斯带来了诺贝尔文学奖的殊荣;短作品是首诗,叫《不得不说的话》(Was gesagt werden muss),它引发了一场关于以色列的政治激辨。

德国当代最著名的文学家 Günter Grass和他的诗歌《不得不说的话》

德国当代最著名的文学家 Günter Grass和他的诗歌《不得不说的话》

他在这首诗中写了这么一句话:“核国以色列正在危及本就脆弱的世界和平?”(Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden?)或许,格拉斯本人也担心这么说有些过,因此在句后加了个问号,以冲淡这句话所含带着的爆炸性意味。但他的这首诗一经发表还是产生了巨大的爆炸性效应。

或许,他想要的正是这种效应吧。总之,这句针对以色列说的话差点让这位伟大的作家“晚节不保”。但是,现在重温他那些“不得不说的话”,再结合当下中东的局面,读者或许更能切身感受到他当年压抑许久的心境,更能体会他真正想要说的话。

格拉斯这首诗有两个重点:

1)之所以沉默那么久,是因为他的身份(来自曾经迫害过犹太人的德国,发表后又披露出他自己曾参加过俗称“黑衫军”的“武装党卫队”——Waffen SS)

2)呼吁国际社会应该把以色列和伊朗一视同仁,将两国双双置于国际核能机构的监督之下。

格拉斯说错了吗?没有。但为何至今难以实现?

川普宣布退出《伊核协议》前,以色列总理内塔尼亚胡接受CNN采访时被记者追问以色列是否拥有核武,他最后的回答是:“你可以尽情地猜测。但有一件事是明确的,以色列不会威胁和毁灭任何国家。”

那么,如果伊朗也说我即便拥核也保证不主动打击其他国家,以色列和美国会接受它生产核武器吗?

德国社民党和左派党前主席拉方丹(Oskar Lafontaine)前一阵在接受《明镜周刊》(der Spiegel)采访时明确指出:“我驳斥美国发动的战争是服务于民主的谎言。”(“Ich widerspreche der Lüge, die Kriege der USA dienten der Demokratie”)

他这话虽然点的是川普的名,但针对的却是那个“谎言”本身。而这些恐怕才是更该引发我们深思的问题。

-218x150.png)